أعطتنا إنعام كجه جي عيون وردية المولودة في خمسينيات القرن الماض.. فقرأنا من خلالها تاريخ العراق بأحداثه، بتوالي عصوره بثقافة ناسه، .. بأغنياتهم، بتفاصيل شتى عنهم.. تاريخ مكتنز برائحة الحب والدم.. و بنقيضي الجنون والعقل.. بل وبتناقضات مزقت المجتمع العراقي فتناثر أهله عبر القارات…

بداية كانت وردية فتاة ناشئة في عائلة مسيحية محافظة مخضبة بالعادات والتقاليد العربية العريقة التي يطغى عليها تميز الذكور على الإناث وتبيح للجنس الأول السيطرة على حياة الثاني مهما كان فرق العمر بينهما، لكن الذكر في حياة وردية “سليمان” كان يحبها وإن حزم.. فاستطاعت بحرص منه وتحت عينيه أن تشق طريقها من بغداد إلى الديوانية عبر كل ذلك، لتصبح طبيبة نسائية تحج إلى عيادته كل نساء العراق في بطون باصات جماعية وما تيسر من وسائل النقل آن ذاك.. حجا محمل بأواني القيمر وما في وسعهن من خير هدايا.. كانت تلك الهدايا.. لغتهن الجزلة اليتيمة في الشكر.. شكر “الدختورة “وردية على انقاذ حياتهن وحياة اطفالهن ودحر الآلام التي لا تفقه فيها الجدات ولا القابلات..

ثم انتهى الحال بوردية ..عقب أن تخرجت وعملت في مستشفى الديوانية وتزوجت وخلفت وخاضت قصصا يندى لها الجبين وأخرى يبتهج لها الفؤاد في حياتها و مع مريضاتها حتى بدأ وطنها يترنح بين الثورات المخضلة بالعصبيات المتعطشة للدم ففرت مع من فر بحياته حتى حطت الرحال في فرنسا معززة مكرمة وهي تعافر الثمانين من عمرها، لا سلوى لها سوى تتبع شجرة العائلة مع الحفيد اسكندر و مقبرته الإلكترونية وحبه المحكوم بالموت.. أوترقب حمل الهاتف صوت “براق” من استراليا.. أو رسالة تخطها إليها د.هند من كندا.. أو خبرا يصلها من الإمارات عن ياسمين أو تلوذ بذكرى غابرة تنكتها الأيام.. لبكرها سرمد الذي ولد ومات قبل أن “يتطشروا” في البلاد.. بل إن الموت لم يمهله إكمال شهره الرابع من العمر حتى.. أو تتبع أخبار وطن غابر لا يشبع ساكنوه من الدم.

لم تكن ذكرى أولاد د.وردية أو ترقب اخبارهم هو فقط ما يؤنس وحدتها بالوحشة، بل وكذلك ذكريات الذين “تطشروا” في البلاد من أهلها وباتوا ممسوسين بحلم عنيد عصي.. أن تعود جثثهم وتدفن هناك حيث رفضتهم الحياة و”طشرتهم.. حلم لم يقبلوا أن يحققه لهم اسكندر الحفيد.. حتى الكترونينا.. اسكندر الذي حاول لم “الطشار” في مقبرة الكترونية رقت لهم لكنها زادت من وجع الفراق فعادوا ورفضوها.. حلم بقي حلم.. اسكند الذي “طشر” الحب اليافع قلبه أيضا..

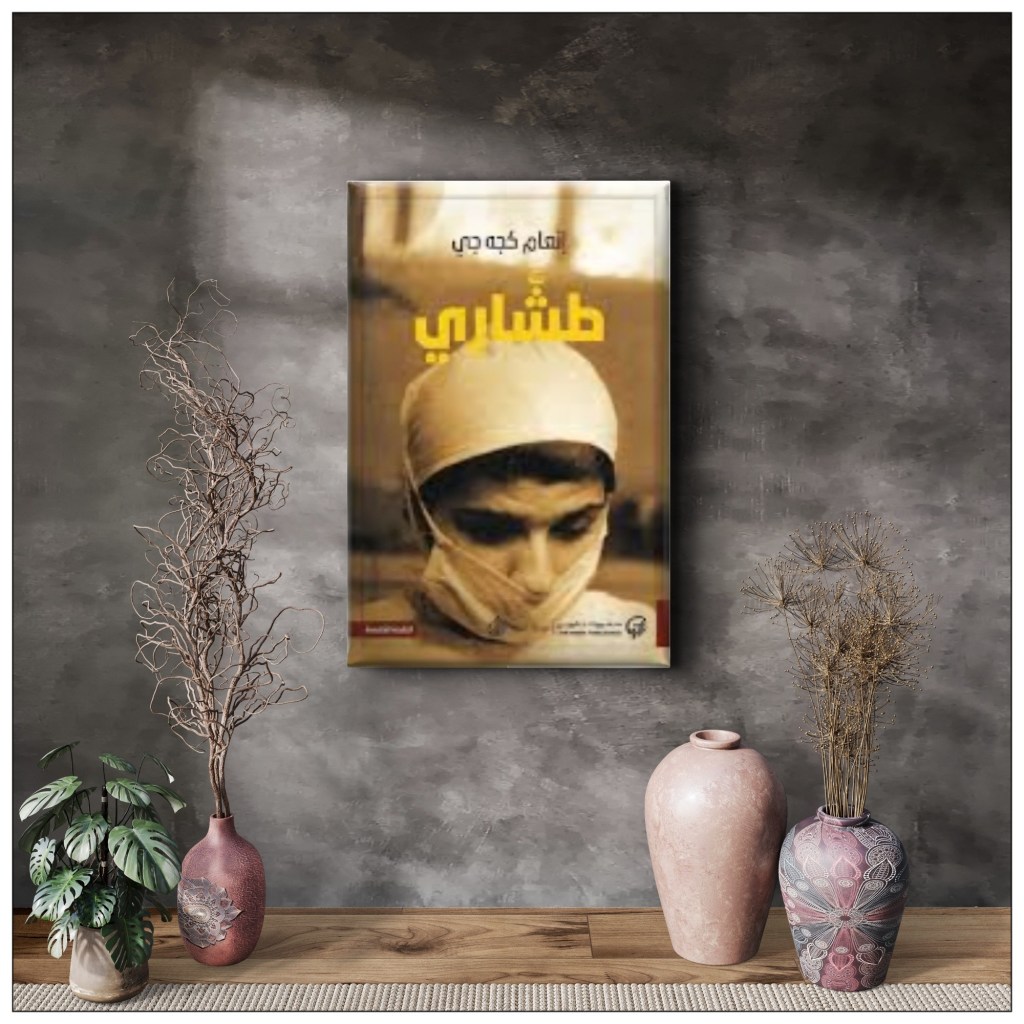

حول هذا ويزيد دارت طشاري في 267 صفحة تنداح في سطورها عذوبة وشاعرية تمران على الجراح لا ينكتانها بل يطبطبان عليها فتتنفس.. ويمران على الافراح فيضيئانها حتى تزهر في القلوب.. الرواية حملت بين دفتيها تاريخا ليس بالقصير لكنه لم يركز على ما حوى من أحداث بقدر تركيزه على نتائج تلك الأحداث على الناس.. ألائك الذين غالبا لا تكون لهم في تلك الأحداث لا ناقة ولا جمل.. وظفت إنعام كجه جي ذلك التاريخ لنتعرف كقراء على سر عنوان الرواية واسبابه توظيفا متمكنا.. فكان هذا في ملتنا جمالا..

كما عمدت الكاتبة أيضا في بعض الفصول ..ولم يكن ذلك منهاجا على امتداد النص.. إلى ذكر أحداث مستقبلية بعيدة أثارت حفيظتنا التي لم تعتاد على ذلك وملأتها بالأسئلة.. لماذا ما الهدف.. كيف سيخدم ذلك النص .. الخ.. وذلك بلا مساس في سلاسة السرد وتسلسل أحداثه.. مما عزز الرغبة لدينا في متابعة القراءة فصل إثر فصل..

ناهيك عن أننا حصدنا من الرواية ما يتجاوز العشرين كلمة من اللهجة العراقية (صوبة، التراجي، الموطا، كاغد، كفكير، مقرنص، طير البياديد، السفساري، الخ ) وذلك مع استيقاظ مارد الفضول لدينا لنعرف المزيد عن كل حقبة تاريخية وردت فيها فأعملنا البحث وتعلمنا ما لم نكن نعلم..

وآخر البوح..

هذه الرواية في مجملها تبدوا كغائب عائد إلى حضن حبيب.. لا يهم أين بات هذا الحبيب الآن.. المهم أنه عاد إليه محملا بمليون قصة حنين صبها في لمة وشمة..

نقف.. نرفع لإنعام كجه جي القبعة.. ونصفق حتى يعود كل حبيب إلى وطنه.

أضف تعليق